Die Protonenaustauschmembran-Wasserelektrolyse (PEMWE) gilt als Schlüsseltechnologie für die klimafreundliche Erzeugung von Wasserstoff. Um die Produktionskosten auf das Ziel von 1 US-Dollar pro Kilogramm Wasserstoff zu senken, ist eine drastische Reduktion des Einsatzes seltener und teurer Edelmetalle wie Iridium erforderlich. Gleichzeitig muss die Langzeitstabilität der Katalysatoren unter industriellen Betriebsbedingungen gewährleistet bleiben.

Ein Forschungsteam unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Chemische Energiekonversion hat nun eine Strategie entwickelt, um diese Herausforderung zu meistern. Im Zentrum steht eine neuartige, ultradünne Iridium-Katalysatorschicht, deren nanostrukturierte Architektur eine außergewöhnlich hohe Stabilität und Effizienz bei sehr geringer Beladung (nur 0,2 mg/cm²) ermöglicht.

Schlüssel zur Stabilität: Ir/IrO₂/IrOx-Struktur

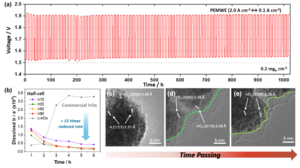

Ein zentrales Problem herkömmlicher Katalysatoren ist der Materialverlust durch die Auflösung von Iridium bei geringer Beladung. Die neue Studie zeigt jedoch, dass eine kontrolliert abgeschiedene, nur wenige Nanometer dünne Iridium-Schicht während des Betriebs eine stabile Ir/IrO₂/IrOx-Oberflächenstruktur ausbildet. Diese wirkt dem Materialabbau entgegen und ermöglicht eine konstante Leistung über mehr als 1000 Stunden Betrieb.

Operando-Messungen mit schneller erweiteter Röntgenabsorptionsspektroskopie (QEXAFS), hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie am identischen Ort (IL-TEM) und weitere analytische Methoden lieferten Einblicke in die Bildung und Stabilität dieser Katalysestruktur.

Präzise Kontrolle auf Nanoskala

Die katalytisch aktive Schicht wurde mithilfe einer weiterentwickelten elektrochemischen Abscheidungstechnologie gezielt im Nanometerbereich gefertigt – ein deutlicher Fortschritt gegenüber konventionellen Mikrometer-dicken Katalysatorschichten. Entscheidend ist das begrenzte Wachstum einer amorphen IrOx-Schicht, die eine stabile kristalline Unterschicht aus Ir/IrO₂ schützt – und damit zur außergewöhnlichen Langlebigkeit des Katalysators beiträgt.

Bedeutung für die Praxis

Die Arbeit demonstriert den stabilen Langzeitbetrieb eines PEM-Elektrolyseurs bei industrierelevanten Stromdichten (2 A/cm²) mit extrem niedriger Iridiumbeladung – bei einer minimalen Degradationsrate von nur 8,7 µV/h. Damit liefert die Studie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung kosteneffizienter und langlebiger Elektrodenkatalysatoren für die großskalige Wasserstoffproduktion.

An der Studie waren mehrere Wissenschaftler*innen des Max-Planck-Instituts für Chemische Energiekonversion maßgeblich beteiligt, darunter Ahyoun Lim (Erstautorin des Papers und Postdoc in der Gruppe Elektrochemie), Marc Tesch (Postdoc in der Gruppe Elektrochemie), Daniela Ramermann (Postdoc in der Gruppe Elektronenmikroskopie & XPS) Walid Hetaba (Gruppenleiter der Gruppe Elektronenmikroskopie & XPS) sowie Ioannis Spanos (Gruppenleiter der Gruppe Elektrochemie).

Die Ergebnisse wurden in der renommierten Fachzeitschrift ACS Catalysis veröffentlicht:

Originalpublikation:

Ahyoun Lim et al., Limited surface oxide growth as a prerequisite for stabilizing low-loading iridium electrodes for PEM water electrolysis,

ACS Catalysis, 2025, 15, 6098–6113

DOI: 10.1021/acscatal.4c07864